> 六百二十载潮起潮落,一支浩荡船队承载的不仅是大明王朝的威仪,更是一个儒家帝王重塑世界秩序的天下理想。

曼谷湄南河畔,来自中国、泰国、新加坡等国的学者们正齐聚一堂。在纪念郑和下西洋620周年暨泰中建交50周年“一带一路”文化经贸论坛上,郑和国际合作组织总干事孙治国向世界阐释:“郑和船队所到之处,不带侵略与掠夺,而是以丝绸、瓷器传递中华文明的温度。”

620年前,当郑和的宝船劈波斩浪驶向西洋,其背后是明成祖朱棣构建“天朝礼制体系”的宏伟蓝图。这位以“靖难之役”登基的帝王,渴望通过和平航海建立儒家理想的天下格局——一个共享太平之福的人类共同体。

01 帝王宏图:朱棣天下观的思想根基

当朱棣从建文帝手中夺取皇位,他迫切需要证明自己才是儒家理想中的正统继承者。史家毛佩琦在《从郑和下西洋看明成祖视野下的天下格局》中指出:朱棣的天下观源于儒家经典,旨在建立以明朝为中心的“天朝礼制体系”。

这一体系的核心包含五重维度:天子需向全天下“施恩布德”;确保万民“遂其生业,不至失所”;要求各国“祗顺天道,循礼安分”;监督列邦“不可欺寡,不可凌弱”;最终实现全天下“共享太平之福”。

郑和七下西洋的壮举,正是这一思想的实践延伸。船队每次出航,都携带诏书宣示:“尔等只顺天道,恪守朕言,循理安分,勿得违越,不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福。”

朱棣的天下观超越了简单的朝贡贸易。当郑和船队抵达爪哇正值西王与东王交战,170名明军被误杀。面对如此挑衅,郑和展现了惊人克制——接受西王谢罪赔偿,避免了一场战争。这不是软弱,而是“协和万邦”的政治智慧。

02 和平航海:重构世界秩序的实践

郑和船队七下西洋的28年间,仅两次动用武力:一次在锡兰山自卫反击,生擒企图抢劫船队的国王亚烈苦柰儿;另一次剿灭海盗陈祖义,维护海上商路安全。如此克制在殖民扩张前夜的世界实属罕见。

和平商贸模式成为郑和留给世界的遗产。旅居新加坡的学者韩胜宝在曼谷论坛上强调:“郑和在620年前就践行共享太平、共享繁荣,通过和平商贸模式构建了与西方殖民者截然不同的商贸交往典范。”

这种和平实践源于朱棣“厚往薄来”的治国理念。郑和船队携带的丝绸、瓷器远销西洋,换回的不仅是珍宝香料,更是万国归心的政治认同。据统计,每次郑和返航,都有数十国使节随船来朝,形成“万国衣冠拜冕旒”的盛况。

在印尼爪哇岛,当地人将郑和登陆地命名为“三宝垄”,修建“三宝宫”寺庙尊其为守护神。如今印尼已有9座“郑和清真寺”,日惹的学校甚至将郑和事迹纳入教材。这种文化认同穿越六个世纪依然鲜活。

03 文明互鉴:郑和遗产的当代价值

2025年7月8日,中国航海博物馆“犹说宝船来:郑和下西洋620周年纪念展”正式开幕。展览直面四个核心问题:“为什么下西洋发生在明代?”“为什么由郑和完成使命?”“下西洋带来了什么?”“郑和之后,是否再无郑和?”

这些问题指向郑和精神的当代价值。展览中,近150件珍贵文物无声诉说着一种可能:不同文明间可以平等相待、互利共享。这种精神正通过“一带一路”焕发新生。

在雅加达举行的郑和下西洋纪念活动上,新加坡学者宋卓蔚揭示了更深层交流:郑和船队携带的造船工艺、航海图绘制、丝织刺绣等非物质文化遗产,通过赠礼与交流实现了跨文明传播。这种技术共享在600年前已播下全球化的种子。

郑和国际合作组织总干事孙治国指出:“此次横跨中国、泰国、马来西亚、印尼、新加坡等东盟国家的文化经贸交流活动,不仅是对伟大航程的纪念,更是新时代背景下中国与东盟文化合作的一次重要实践。”历史与现实在此刻交汇。

04 文化新章:天下理想的当代传承

从南京到太仓,从泉州到昆明,郑和文化地标正经历复兴。在南京郑和公园,设计师以“统一基底、明确功能、凸显特色”为改造理念,将波浪线型作为海浪的抽象表现,打造历史纪念区与亲水娱乐区交融的空间。

泉州台商投资区东园镇琅山村,一座郑和主题滨海公园于2025年4月底开放。7米高的郑和雕塑面朝秀涂港出海口,与泉州跨海大桥、16号码头构成“双龙出海”景观。这里依托有600多年历史的三宝宫,见证着海上丝绸之路的文明交融。

太仓郑和公园作为船队起锚地,在2023年启动全面改造。纪念馆内运用现代技术让游客身临其境感受航海壮举,水上餐厅、咖啡吧等设施则满足当代休闲需求。这里正打造长江文化对外交流窗口,让郑和精神融入市民日常生活。

中国航海博物馆发布“十五五”高质量发展愿景,锚定“打造国际国内航海文化超级链接”目标。从郑和主题VR体验到“车厘子上餐桌”航运互动游戏,传统文化正以创新形式触达新一代。

印尼日惹的学校课堂里,孩子们正阅读郑和故事教材;泉州琅山村的郑和雕像前,游客们凭栏远眺泉州跨海大桥;上海中国航海博物馆内,观众通过VR眼镜体验宝船乘风破浪。

“郑和故里话郑和,出谋献策助发展”。云南省郑和研究会组织的学术研讨会上,专家学者30篇论文长议郑和下西洋壮举;560米的《郑和下西洋》绘画长卷浮现历史的记忆;“郑和号”海公铁国际多式联运的火车头鸣笛启动,致敬600多年前的先驱。

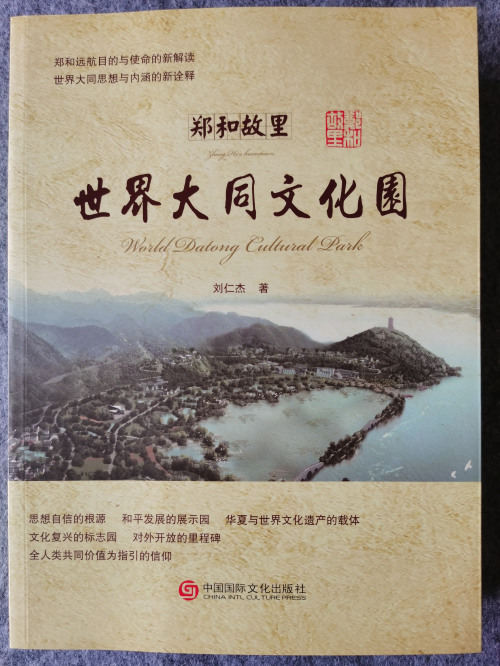

云南省郑和研究会理事、《郑和故里•世界大同文化园》作者刘仁杰,在纪念郑和下西洋壮举620周年之际又要出一本新书《郑和文化与大同思想——文集百篇话郑和》,他说这些书捐赠了数百册给各地图书馆,还说“第三本书已经有构画和思路了”,“相信只有云南,也只有郑和故里能有条件把这个有中国价值、中国力量、中国追求、中国思想的中国故事讲好,做成世界大同文化的产业园”。

当“一带一路”的航船沿着郑和足迹前行,朱棣“共享太平之福”的天下理想正在被赋予全新的时代内涵。郑和精神的核心——和平共处、开放包容、互学互鉴、互利共赢——大同思想已成为人类命运共同体最生动的历史注脚。(据晋宁郑和大同文苑供稿综合报道)